相手方と無権代理人の間で契約を行う際、本人と無権代理人の関係が親子等の場合があります。本人である親が死亡した際、相続上において無権代理人の子供が行った契約はどうなるのか。また、子供が死亡した場合、親はどうなるのかを解説していきます。

目次

無権代理について

本来であれば代理を受けた代理人が「代理人としてきました」と相手方に言って契約等が行われます。

しかし、代理を受けていないにも関わらず代理人になることは原則として出来ません。

これを無権代理と言い、その代理受けていない人のことを無権代理人と言います。

無権代理人が本人を相続する場合

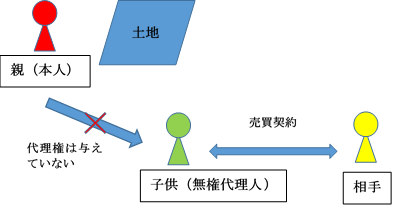

では、本人と無権代理人の関係が親子の関係で、相手方と無権代理人が売買契約をしてしまった場合どうなるのでしょうか?

例えば、親が持っている土地を子供が勝手に他の人に売ってしまう場合、親は子供に代理を与えていない為、子供は「無権代理人」となります。

そして、親が死亡して子供が遺産を相続すると、その土地に関しても子供が相続をします。

この場合、子供は元々土地を売ろうとしていたため、

相手方はこの土地を引き渡すように請求することができます。

相続のみに関することに関してこちらの記事で解説していますので併せてご覧ください。 【相続分と遺留分の違いってなに!?】

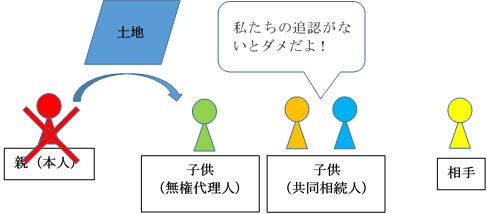

上記では子供が1人だった場合について解説しましたが、子供が複数人いてその中の1人が無権代理人だった場合どうなるのでしょうか?

この場合、相手方は無権代理の行為がに有効とはなりません。

子供である相続人が複数人いた場合は共同 相続人全員が引き渡しを承認(追認)してはじめて有効となるのです。

無権代理人以外の相続人は追認を拒絶する権利(追認拒絶権)を持っているため、勝手に引き渡すことはできないとされているのです。

本人が無権代理人を相続する場合

上記では本人である親が死亡した場合ですが、無権代理人である息子が死亡した場合はどうなるのでしょうか?

この場合、親は

1.本人の立場として土地を引き渡さないとして対抗できる(追認拒絶権の行使) 2.無権代理人が行ったことの責任を相続する

の2つがあります。

1は元々、親は土地を引き渡したくなかったのですから拒絶する権利があります。(これを追認拒絶権と言います。)

しかし、2にもあるように子供が行ったことの責任を相続するため、これを相手方に引き渡す義務も負います。

もし、土地を引き渡さないのであれば子供の相続を放棄する必要があります。

どちらの場合も

・無権代理人が本人を相続する場合 ・本人が無権代理人を相続する場合

どちらも共通する点は

相手方は土地を請求することができます。

また、この無権代理と相続に関しては宅建試験において出題されることがあるので、試験を受けられる方は理解しておく必要があります。

「無権代理人が本人を相続する場合の問題」

aが所有する宅地をbがaの代理人として、bとcで売買契約を締結した場合 bが無権代理人でもaが死亡したことによってbがdとともにaを共同相続した際、 dが追認拒絶権を行使してもbの相続分に当たる部分についての売買契約は有効である。

この場合は「誤り」

です。相続人が複数人いるため、追認するためには相続人全員が行使しないといけないからである。

「本人が無権代理人を相続する問題」

aが所有する宅地をbがaの代理人として、bとcで売買契約を締結した場合 bが無権代理人でbが死亡してaがbを相続した際、aは追認拒絶権を行使できるが、 cがbの無権代理について善意無過失ならcはaに対して損害賠償の請求ができる。

この場合は「正解」

です。

bが死亡したことによって

1.本人として追認拒絶権の行使ができる

2.無権代理人が行ったことの責任の相続する

この2つがあります。

aは宅地を引き渡さないよう拒絶することができますが、bが行ったことの責任も負います。

そして、cが善意無過失であれば損害賠償を請求できるのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回は無権代理について解説を行いました。この他に「表見代理」、「復代理」が存在します。

下記のリンクから表見代理と復代理について解説していますので合わせてご覧下さい。

表見代理

復代理